16 августа 1958 года приказом (№ 0069) Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского были созданы войска ПВО Сухопутных войск — род войск, который стал неотъемлемой частью Сухопутных войск. Поэтому в этот день мы вспоминаем наши войска — это День признания заслуг войсковой ПВО Вооруженных Сил. Но дата эта не официальная! Да и официальная дата — тоже не совсем верная!

Нам не 65 и даже не 108 лет, как установил приказ Минобороны. Мы старше и можно считать все 133! Этому и посвящено небольшое историческое эссе.

В 1997 году в целях совершенствования руководства войсками ПВО войска противовоздушной обороны Сухопутных войск, соединения, воинские части и подразделения ПВО Береговых войск ВМФ, воинские части и подразделения ПВО ВДВ, а также соединения и воинские части ПВО резерва Верховного Главнокомандующего были объединены в войска войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Согласно Приказу Министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года № 50, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря. Дело в том, что войска ПВО в действительности имеют гораздо более давнюю историю.

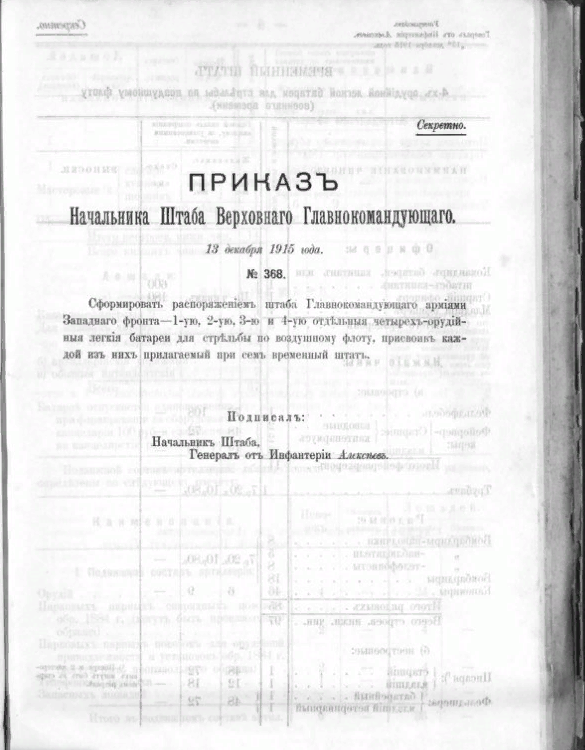

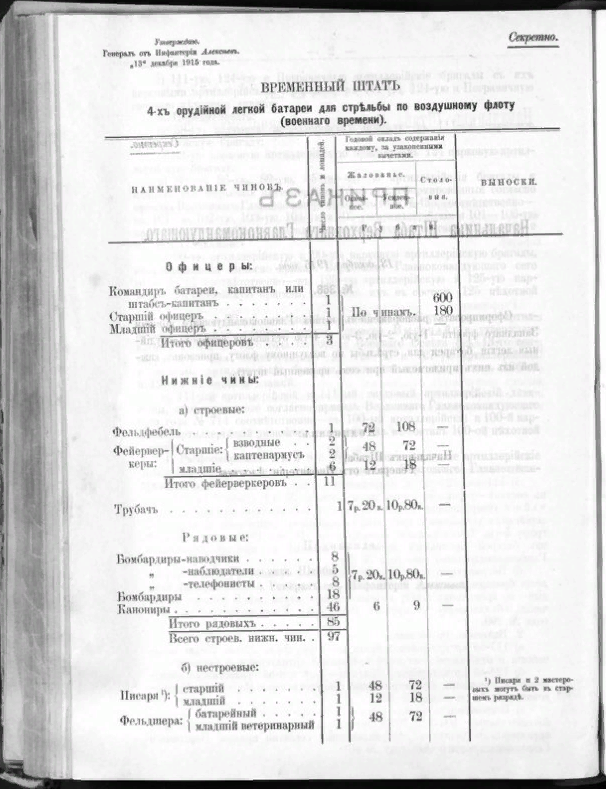

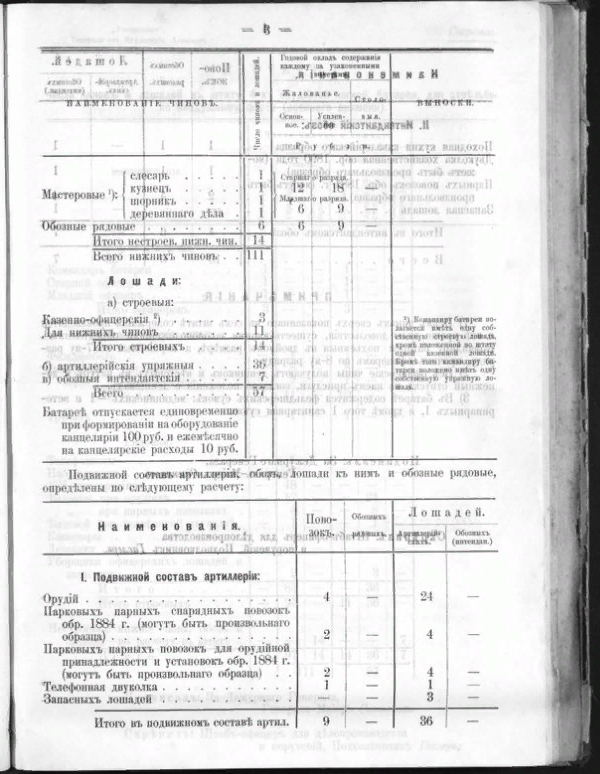

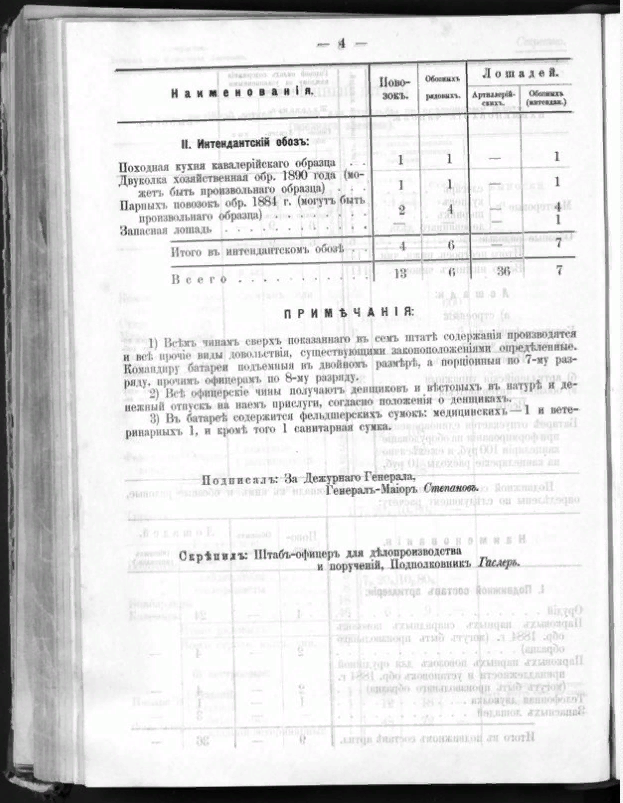

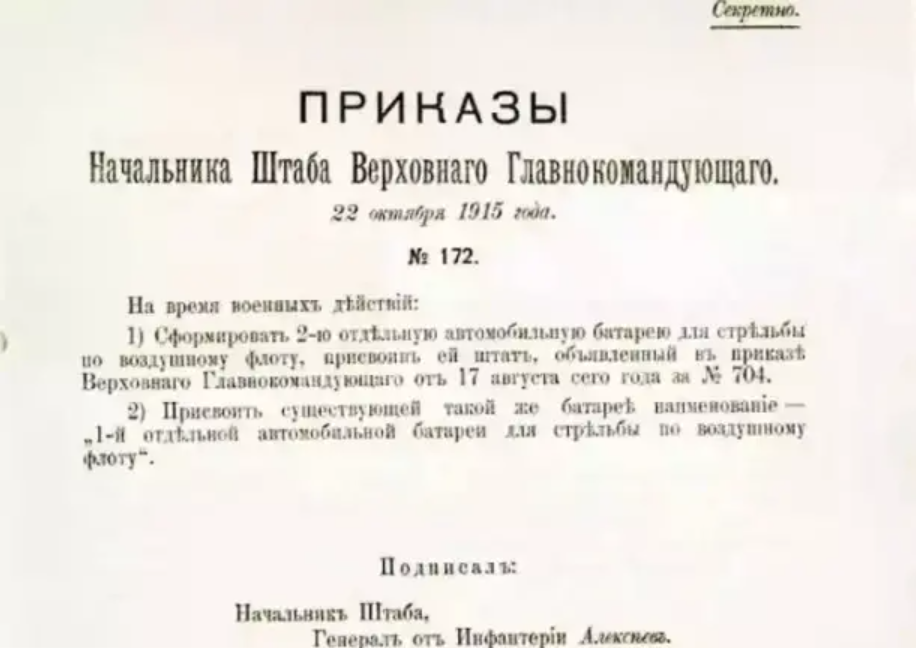

Официально началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ генерала Алексеева — начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 года № 368, которым было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.

И поэтому А в 2023 году войскам ПВО ВС РФ исполняется 108 лет!

Этот приказ найден в Государственной публичной библиотеке!

Источник: Электронная библиотека ГПИБ Книжные издания Россия. Штаб Верховного Главнокомандующего (1914-1917).

И каждый может посмотреть этот приказ в сборнике по данной ссылке: http://elib.shpl.ru/nodes/17867#mode/inspect/page/663/zoom/5

Однако есть более ранние даты, к которым можно было бы приурочить день войсковой ПВО!

Так еще ранее был издан похожий приказ:

Таким образом дата создания выбрана неверно? Нужно было 22 октября? Но есть и более ранние даты:

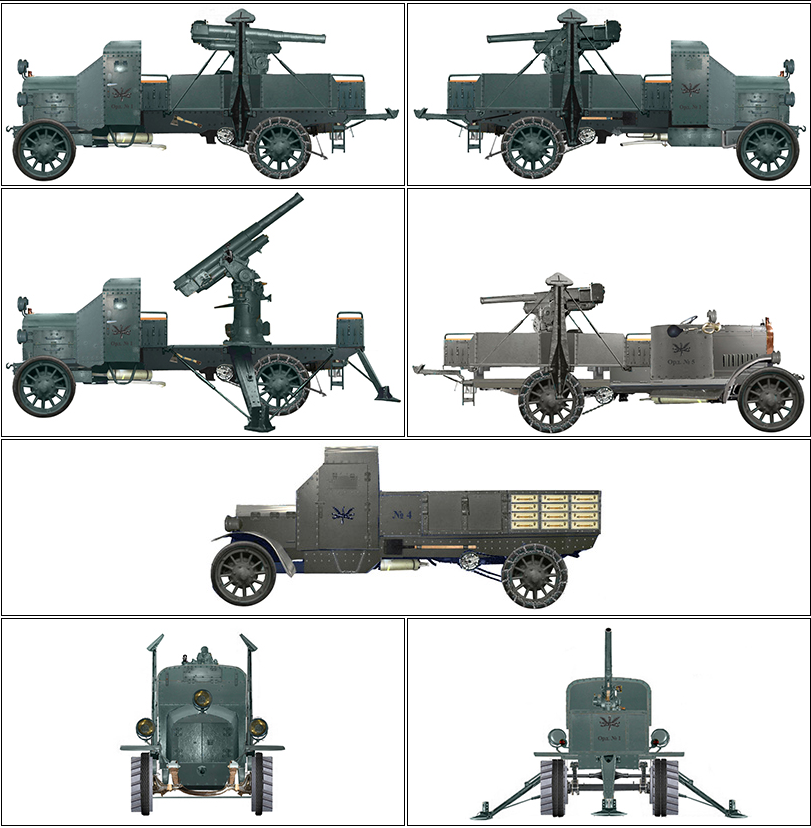

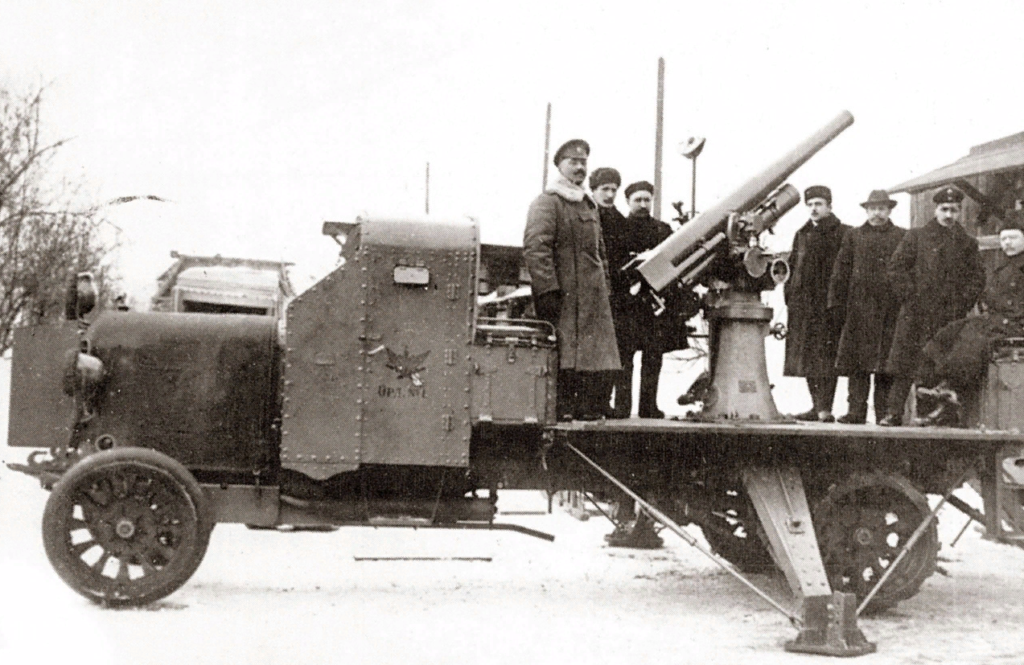

Еще ранее 18 марта 1915 года была создана специальная автомобильная батарея, используемая для стрельбы по воздушным целям, которая представляла собой неподвижные установки, установленные на частично бронированных автомобилях «Руссо-Балт М 24/40». Такие установки оборудовались 76-миллиметровыми пушками.

А вот и ссылка на этот приказ от 22 октября 1915 года в том же сборнике (см. внизу листа): http://elib.shpl.ru/nodes/17867#mode/inspect/page/281/zoom/5

Появление первых боевых самолетов и аэропланов требовало и создания средств борьбы с ними. Батарея была образована на базе Офицерской артиллерийской школы в Царском селе. Первым командиром зенитной группы был назначен гвардии штабс-капитан Василий Васильевич Тарновский. Он был действительно опытным и заслуженным военнослужащим. Закончив Михайловское артиллерийское училище, он начал свою службу в Кавказской гренадерской бригаде, принимал участие в русско-японской войне, за заслуги в боевых действиях и личное мужество был удостоен множества наград и медалей. Логично, что именно такой человек стал пионером ПВО. Тарановский, будучи профессиональным артиллеристом и рационализатором, внес предложение установить артиллерийскую пушку на автомобиль, чтобы повысить мобильность средств ПВО.

В состав первой российской отдельной автомобильной батареи по противодействию воздушному флоту входили четыре трехтонных автомобиля, оборудованные зенитными орудиями, три легковых автомобиля для офицеров и отделения связи, полевая кухня, а также четыре мотоцикла для разведывательной группы. Таким образом, мобильные зенитные группы обеспечивали безопасность войск на марше.

Уже в начале апреля 1915 года батарея убыла на Северо-Западный фронт для участия в боевых действиях Первой мировой войны. Через два месяца она одержала свою первую победу, подбив шрапнельным снарядом, осколки которого при взрыве разлетались на расстояние до 500 метров, немецкий аэроплан под Пултуском в Польше. В общей сложности десятки вражеских самолетов попадали в прицел первых российских зенитчиков. В связи с успешным боевым применением такого вида войск с 1915 года было сформировано девять зенитных автобатарей и около 150 автомобильных зенитных систем было создано в Российской Империи еще до конца Первой мировой войны, однако в историю навсегда вошла именно 1-ая отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту.

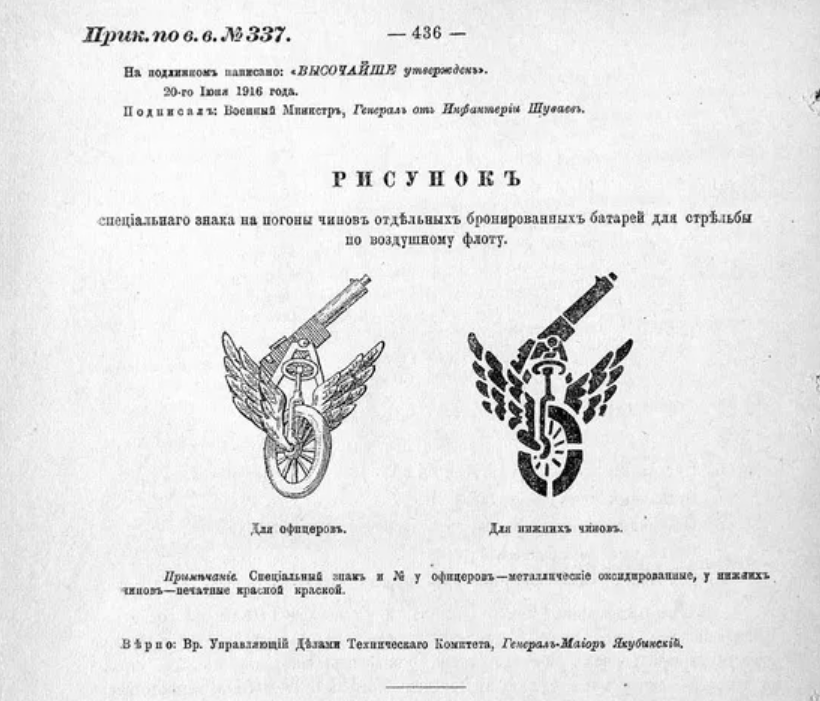

А вот и эмблема из некой коллекции почему то названная «Царская эмблема автомобильных войск» 🙂

Но история создания зенитной артиллерии имеет более глубокие корни.

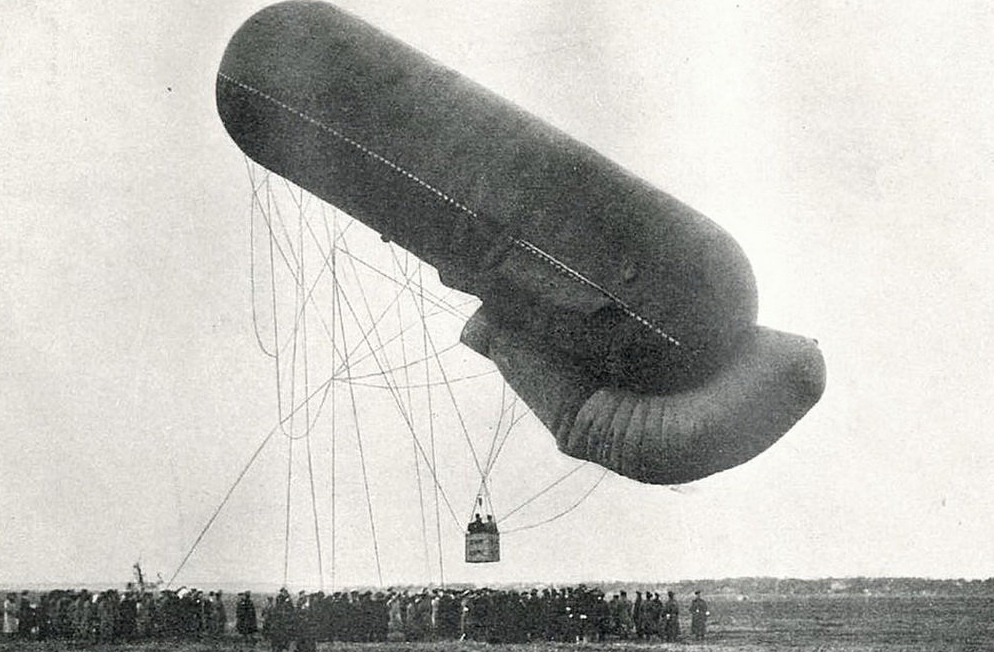

Немцами еще в ходе Франко-прусской войны 1870–1871 годов для борьбы со свободнодвижущимися аэростатами предпринимались попытки вести стрельбу из 36-мм пушки (Ballongeschutz), сконструированной на заводах Круппа. Последняя размещалась на двухосной повозке с экипажем (3 человека). Таких «зенитных» повозок в прусской армии насчитывалось до 20 боевых единиц.

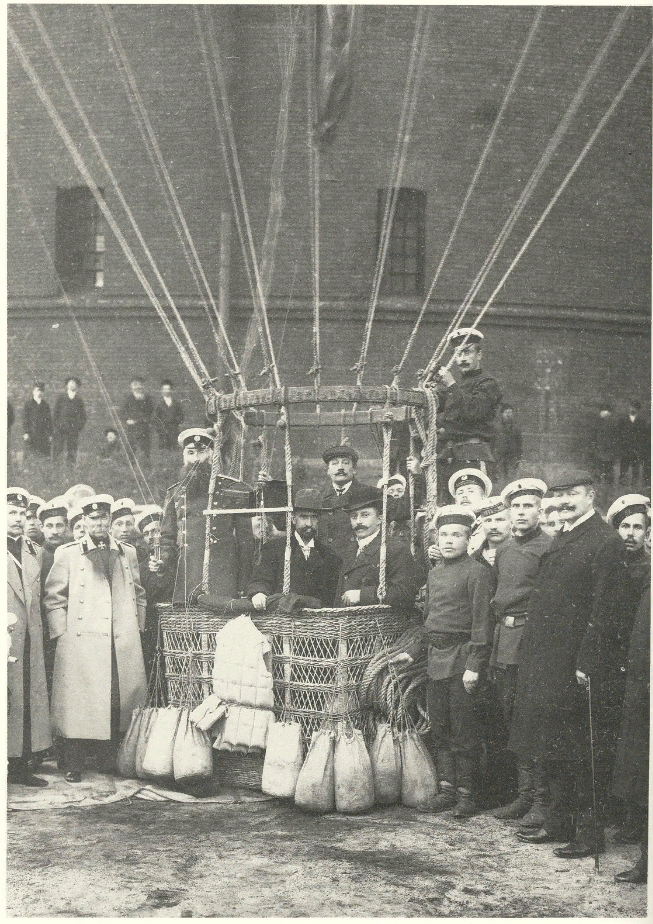

В России первые задумки по стрельбе по предметам, находящимся в воздухе, возникла в 1885 году. В этом году, на бывшем артиллерийском полигоне у Волковой деревни, на окраине Петербурга, разместилась впервые созданная в России команда военных воздухоплавателей. военное ведомство России непосредственно приступило к проведению испытаний по обстрелу привязных шаров.Ведение огня из обычного стрелкового оружия (винтовки и пулеметы) показало, что разрушительное действие пуль на оболочку аэростата было невелико.

В феврале 1886 года на заседании «Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям» под председательством генерал-майора М.М. Борескова был проведен тщательный анализ состоявшейся в Германии стрельбы по привязным шарам из полевых орудий.

«Зарождение военного воздухоплавания в России» (Военно-исторический журнал, 2002, №8)

В апреле 1887-го кадровая воздухоплавательная команда была преобразована в Учебный кадровый воздухоплавательный парк. Учебный воздухоплавательный парк дал «путевку в жизнь» и отечественной зенитной артиллерии.

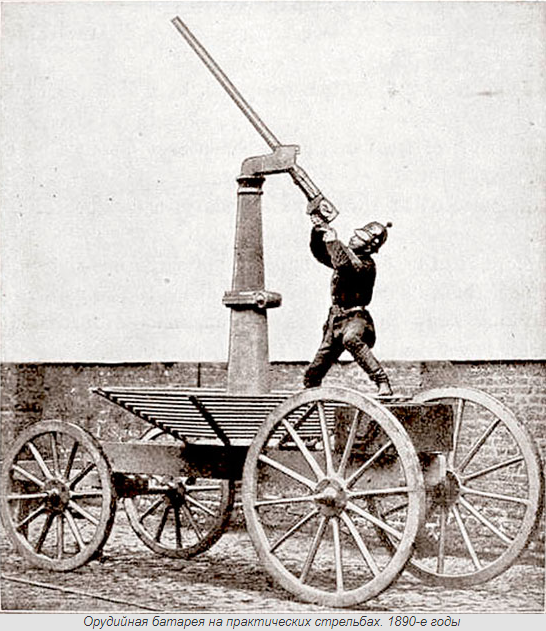

25 июля 1890 года на Усть-Ижорском полигоне русские артиллеристы впервые в отечественной практике также провели стрельбы по аэростатам, предоставленным для этой цели Учебным парком.

В качестве воздушной цели использовался привязной аэростат (диаметром около 11 м)[3], представленный для этой цели Учебным воздухоплавательным парком. Для отработки стрельбы по движущимся объектам использовались воздушные шары, привязанные к лошадям.

Стрельба производилась пулевой шрапнелью из легких полевых пушек (63,5-мм скорострельных орудий конструкции В.С. Барановского и 63,5-мм горных орудий образца 1883 года) с расстояния около 2,9 км при высоте подъема шара свыше 210 м и совершенном безветрии. Шар опустился «по 28 выстрелу, причем получил 29 пробоин; повреждения оказались незначительными».

Опыт показал, что для безопасности шару следовало держаться не ближе 3,2 км от орудий, и если по обстоятельствам необходимо было сократить эту дистанцию, то шар должен был быть в постоянном движении для затруднения прицеливания. Также по итогам стрельб сделан вывод, что боевые возможности артиллерийского огня (шрапнелью) оказались намного выше обычного стрелкового вооружения. Наибольший эффект при обстреле воздушной цели давали не отдельные орудия, а группы орудийных расчетов.

Цель была поражена, однако стало ясно, что нужны дальнейшие испытания, более приближенные к возможным боевым условиям.

Этот и последующие опыты в ведении огня по летательным аппаратам положили начало созданию зенитной артиллерии.

Вот как описывает дальнейшую историю создания зенитной артиллерии Лашков Алексей Юрьевич — старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, полковник запаса, кандидат исторических наук, до-цент.

В ходе учебных стрельб под Красным Селом (28 июня – 2 июля 1891 года) три артиллерийские батареи 1-й артиллерийской бригады (87-мм легкие полевые орудия образца 1877 года) вели последовательно огонь в течение десяти минут по аэростату-мишени – привязному, наполненному водородом шару «Ястреб» (объем 700 м3). По указанию особо назначенного офицера шару сообщалось передвижение в направлении, почти перпендикулярном к плоскости стрельбы, причем при передвижении шара в одну сторону он опускался, при передвижении в другую сторону – поднимался. Наблюдающий помещался сбоку батареи на расстоянии от нее около 250 м и оттуда корректировал стрельбу после каждого выстрела[5]. Воздушный шар был поражен с одиннадцатого выстрела на удалении около 2,6 км. Стрельба велась шрапнелью, заряжание орудий производилось повзводно. При осмотре в воздушном шаре было обнаружено 16 рваных пробоин и 141 пулевая пробоина[6].

В 1900 году в новый проект «Правил стрельбы артиллерии» включен раздел, впервые излагавший приемы и способы стрельбы по подвижным аэростатам. Позднее они прошли апробацию в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов.

В 1992 году на страницах «Артиллерийского журнала» была опубликована статья «О стрельбе по привязным воздушным шарам», ставшая по сути одним из первых обзорных материалов по зенитной артиллерийской стрельбе. В ней, в частности, указывалось, что «во всех сражениях будущего времени воздушные шары будут играть видную роль, а следовательно, является необходимым изыскание средств для борьбы с этим до сих пор еще небывалым противником»[7]. Позднее полученный отечественный и зарубежный опыт нашел свое отражение в новых «Правилах стрельбы артиллерии». В качестве некоего дискуссионного клуба выступил «Артиллерийский журнал», на страницах которого шло обсуждение данной проблемы. Наибольшее предпочтение участники дискуссии отдавали легкой полевой артиллерии с применением шрапнели. К указанному анализу были приложены схемы прицеливания.

В ноябре 1907 года Артиллерийский комитет ГАУ (Артком) принял решение «приступить к разработке мер борьбы с управляемыми аэростатами»[9]. Уже в начале следующего года для организации опытных стрельб при ГАУ была создана специальная комиссия, получившая впоследствии название «Сестрорецкая», под руководством начальника артиллерии Санкт-Петербургского военного округа генерал-лейтенанта И.И. Мрозовского.

Практические стрельбы по подвижным воздушным мишеням (аэростатам, шарам-зондам, малым воздушным шарам) проводились на Сестрорецком полигоне в течение мая – июля 1908 года. По их окончании комиссия констатировала: «Главные опыты велись с полевыми пушками; с гаубицами и винтовками удалось провести только некоторые предварительные испытания. Предполагавшуюся стрельбу из пулемета не удалось осуществить вследствие невозможности приспособить в войсках пулемет для стрельбы под большими углами возвышения (до 800). От обстреливания воздушных шаров ракетами пришлось отказаться совсем, ввиду выяснившейся во время опытов почти заведомой бесцельности такого обстреливания»[10].

По мнению Артиллерийского комитета, ракеты оказались непригодными для стрельбы по движущимся воздушным целям, поскольку «при медленном полете ракет и малой меткости их бросания нельзя рассчитывать хотя бы приблизительно бросить ракеты вблизи аэростатов, если последний движется»[11].

Стрельбы на Сестрорецком полигоне подтвердили мнение Арткома о том, что орудия для борьбы с дирижаблями должны быть только специальными и иметь «круговой обстрел, угол возвышения до 800, возможно большую прямизну траектории и малое время полета снаряда, максимальную скорострельность при изменяемом во время стрельбы прицеле и направлении огня – 50–60 выстрелов в минуту»[12].

Такие орудия рекомендовалось сводить в 4-орудийные батареи, и как предварительную норму принять по одной батарее на крепость и по одной на каждый корпус полевых войск. По сути было предложено одновременно приступить к созданию объектовой зенитно-артиллерийской обороны и к обороне группировок войск от воздушного нападения.

В 1909 году на полигоне Офицерской артиллерийской школы в г. Луга были продолжены эксперименты по применению полевых орудий образца 1902 года в борьбе с дирижаблями. На основании результатов этих экспериментов Артиллерийский комитет ГАУ оформил общую программу действий в области обеспечения войск средствами борьбы с подвижными воздушными целями, поддержанную общеармейским руководством и артиллерийскими специалистами. На повестке дня стоял вопрос о начале разработки специального зенитного орудия, производство которого пришлось на годы Первой мировой войны.

В 1910 г. впервые появляется термин «воздушная оборона». Его использовал академик князь Б.Б. Голицын в докладе, прочитанном в Академии наук и посвященном воздушному флоту. В широкий оборот термин ввел российский общественный деятель и публицист М.О. Меньшиков, опубликовав статью «Воздушная оборона».

Необходимость защиты воздушного пространства Российской империи на законодательном уровне была закреплена в утвержденном императором Николаем II Законе Российской империи от 5 июля 1912 г. «Об изменении и дополнении действующих узаконений о государственной измене путем шпионства». На его основе над целым рядом районов Российской империи вводились запретные зоны, в которых без специального разрешения запрещался полет воздушных шаров, аэростатов, дирижаблей и аэропланов.

Весной 1914 г. конструктор самолетов и бронетехники А.А. Пороховщиков предложил создать запретную воздушную зону вдоль юго-западного побережья Финского залива. Она должна была включать в себя две линии воздушных станций – ближнюю и дальнюю. На наблюдательных постах предполагалось разместить наблюдателей за небосклоном с оптическими приборами и полевых телефонистов. Для перехвата нарушителей воздушного пространства планировалось использовать авиационные отряды либо наземные огневые средства поражения – противосамолетные пушки и пулеметы. В последующем этот проект лег в основу создания частей воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).

17 (30) ноября 1914 г. главнокомандующий 6-й армией генерал-адъютант К.П. Фан-дер-Флит подписал приказ №90 о вводе в действие «Инструкции по воздухоплаванию в районе VI армии», которым была введена должность начальника воздушной обороны Петрограда «В целях объединения действий летчиков и войсковых частей, назначенных для защиты Петрограда от воздушного нападения». На нее назначается начальник Офицерской электротехнической школы генерал-майор Г.В. Бурман. Инструкция вступила в силу 8 декабря 1914 г., поэтому этот день отмечается как День Войск противовоздушной обороны России..

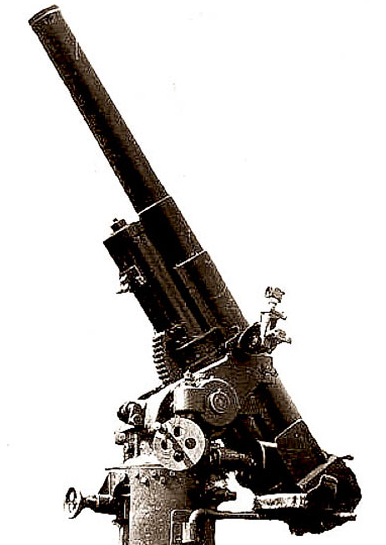

В последующие годы состоялся ряд стрельб уже по движущимся воздушным целям (аэростаты на конной тяге). В результате на свет появилась 76-миллиметровая зенитная пушка образца 1914/15 годов, успешно применявшаяся в ходе боев, начиная с лета 1915 года.

Путиловского завода на автомобильной установке.

В мае 1913 г. инженер артиллерийской конторы Путиловского завода (г. Санкт-Петербург) Ф.Ф. Лендер, предложил установить разработанную им 3 дм. противоаэропланную пушку на платформу 5 тонного грузового автомобиля РБВЗ Т40-65. В ходе работы по проектированию и изготовлению опытных экземпляров было принято решение о защитном бронировании кабины и важных агрегатов автомобиля. В середине ноября 1914 г. первые четыре машины были представлены для испытания на главный артиллерийский полигон, а уже в феврале 1915 г. были приняты на вооружение Русской армии.

Первые четыре орудия, получившие название «3-дюймовая противоаэростатная пушка образца 1914г. Путиловского завода на автомобильной установке», были собраны в конце 1914г. и установлены на 5-тонных автомобилях американской фирмы «Уайт», изготовленных специально для них Руссо-Балтийским заводом.

«Неотложная необходимость снабжения нашей армии специальными полевыми орудиями для борьбы с летательными аппаратами побуждает меня ходатайствовать… о сформировании теперь же 4-х орудийной автомобильной батареи…, вооруженной 3-дм пушками для стрельбы по летательным аппаратам. Формирование означенной батареи и командование ею считаю необходимым возложить на гвардии штабс-капитана Тарновского, так как во 1-х, предлагаемые орудия изготовляются Путиловским заводом по идее и под наблюдением штабс-капитана Тарновского и никто из офицеров не может быть в данное время в такой мере знаком с предлагаемым орудием, как гв. штабс-капитан Тарновский, и во 2-х. командование этой батареей даст ему много ценных данных для дальнейшего усовершенствования своей системы на основании боевого опыта…»

(Из доклада генерал-майора А А Шихлинского в Главное артиллерийское управление в сентября 1914 г. )

Капитан ВВ. Тарновский (крайний слева) с разработчиками первой специальной зенитной 3-дм пушки, март 1915 г.

В этот же период по представлению Главного управления Генерального штаба Военный совет при военном министре утвердил штат Отдельной автомобильной батареи для стрельбы по воздушному флоту и определил «сформировать [по упомянутому штату] одну автомобильную батарею и содержать ее на все время настоящей войны». Дальнейшая история изложена выше.

Таким образом, может быть 25 июля 1890 можно считать точкой отсчета в истории появления сил ПВО?

[3] Военный сборник. 1900. № 9. С. 139.

[4] В журнале заседания комиссии генерала М.М. Борескова от 25 июля 1890 г. указано, что по шару было сделано 10 пристрелочных выстрелов и 20 выстрелов на поражение залпами из четырех орудии. В воздушном шаре было найдено пять больших рваных пробоин от осколков снарядов и 24 пробоины от шрапнельных пуль. Кроме того, одной шрапнельной пулей был поражен в область сердца манекен, изображавший наблюдателя. Повреждения шара, по мнению комиссии, легко устранимы, и шар через час может быть поднят вновь // Военный сборник. 1900. № 9. С. 139.

[5] Военный сборник. 1900. № 9. С. 139.

[6] Грибоедов С.Д. Полевые воздухоплавательные отделения, их деятельность и организация: об опытах артиллерийской стрельбы по воздушному шару // Воздухоплавание и авиация в России до 1907 г. Сборник документов и материалов. Спб., 1900. С. 506.

[7] Артиллерийский журнал. 1892. № 10. С. 1177–1122.

[8] Агренич А.А. Зенитная артиллерия. М., 1960. С. 10.

[9] Журнал Арткома. 1907. № 227. «Об орудиях для борьбы с управляемыми аэростатами» // Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).